Questa settimana in RoundUp: per clickbait solitamente intendiamo quel meccanismo online che porta i siti di news a esasperare contenuti e titoli dei propri articoli per attirare i lettori - e BuzzFeed è da sempre additato come il più chiaro esempio del genere. Loro, però, dicono di non farne abuso, scatenando il dibattito: di cosa parliamo, allora, quando parliamo di clickbait? Questo articolo ti spiegherà tutto quello che devi sapere. Reuters intanto decide di eliminare la sezione commenti in coda ai post, spostando la discussione sui social network.

La commovente storia dell’uomo con tre gambe

A inizio novembre il New York Magazine ha pubblicato una conversazione col comico Jon Stewart, protagonista dello storico The Daily Show. In questa, Stewart paragonava le testate online alla BuzzFeed a quegli imbonitori di Coney Island che urlano cose come «venite a vedere uomo con tre gambe!», salvo poi presentare un ragazzo con una semplice stampella.

La risposta del comico è stata interpretata come una delle più lucide esplicazioni del concetto di “clickbait”, quel fenomeno online che porta i siti di news a esasperare la titolazione dei propri articoli per attirare i lettori. In realtà la sua stessa definizione appare ancora molto ambigua, ed è stata messa al centro del dibattito rilanciato dalla replica dell’editor-in-chief di BuzzFeed Ben Smith. In un editoriale dal titolo «Why BuzzFeed Doesn’t Do Clickbait» (sottotitolo «You won’t believe this one weird trick») Smith difende l’operato del sito, che dice aver abbandonato questa vituperata tecnica «da quando ha smesso di funzionare, attorno al 2009». La linea dell’editor è questa: quello di BuzzFeed non sarebbe da definire tecnicamente “clickbait” perché nei titoli non viene mai esagerato il contenuto del pezzo e la promessa “urlata” sui social sarebbe sempre relativamente ben ripagata.

I'd like to have a discussion with you about clickbait. pic.twitter.com/ceOEJGDW9U

— Ivylise Simones (@ivylise) 7 Novembre 2014

Oltretutto, specifica Ben Smith, continuare col meccanismo del clickbait e puntare sulla forma più che sul contenuto non avrebbe molto senso in termini economici: nel mercato delle news odierno ad avere maggior rilevanza è il fattore della distribuzione sui social network, dato che gli inserzionisti contano su queste dinamiche per investire nel native advertising e veder amplificarsi il proprio contenuto pubblicitario (non a caso, sottolinea Smith, BuzzFeed non ospita banner pubblicitari ma branded content). In questo senso che un post sia quanto meno interessante, al di là del titolo, diventa fondamentale: i lettori saranno così più motivati a condividerlo coi propri amici, intestandosene la “scoperta”, così da poter raggiungere più persone possibili e aumentare il cosiddetto “reach potenziale”. Semmai ciò a cui il sito fa riferimento - continua - sarebbe quel meccanismo definito «curiosity gap», che spingerebbe il lettore a cliccare per soddisfare il delta fra l’aspettativa creata dal titolo e il suo effettivo contenuto. Ma per molti la sostanza non cambia.

Ma quindi, cos’è il clickbait?

via The Awl

La replica di BuzzFeed ha infatti scatenato più di un’ironia (qui trovate una timeline Twitter a riguardo, curata da Mathew Ingram) dovuta alla fama di frivolo “acchiappa click” che il sito si è guadagnato in questi anni, malgrado gli investimenti nel settore delle hard news. Il problema, appunto, è che il concetto stesso di clickbait è così generico da rendere difficile la vita a chi intende accusarne l’abuso o difendersi: come ricorda Ricardo Bilton su Digiday, è come dover spiegare cosa sia la pornografia: «difficile da definire, ma la gente saprebbe riconoscerlo appena la vede. Prova a chiedere a 10 persone cosa voglia dire, e probabilmente avrai 10 risposte diverse». Bilton ha infatti chiesto cosa fosse “clickbait” ad alcuni attori della scena mediatica digitale americana, ottenendo le risposte più varie: dall’inclusione dei post con titoli che cominciano con cose come “Questa città” o “Questa celebrità” al posto dei veri nomi in oggetto (Alex Mizrahi di HuffPostSpoilers) ai contenuti di bassa qualità pensati per far crescere il volume delle visite (Anthony De Rosa, Circa); dalla definizione letteraria di “titolo-esca” pensato per attirare lettori con contenuti non in linea con quanto promesso nel lancio (Julia Turner, Slate) all’autoindulgenza stigmatizzata dagli autori di The Awl («Clickbait è quella cosa che tutti dicono di non fare»).

Clickbait, noun: Things I don’t like on the Internet.

— Joshua Benton (@jbenton) 7 Novembre 2014

Stando all’Oxford Dictionary, tuttavia, per clickbait sarebbe da intendersi il «contenuto il cui scopo principale è attrarre attenzione e incoraggiare i lettori al click su un link verso una particolare pagina web». Su The Atlantic James Hamblin cerca di analizzare il tema da più punti di vista: il termine è entrato nel lessico comune con un’accezione sicuramente negativa, ma siamo proprio sicuri - si chiede Hamblin - che il solo titolo, magari un po’ troppo ammiccante, possa definire o inficiare la bontà di un contenuto? Il paradosso è stato reso evidente nell’agosto scorso da Clickhole (sito satirico in stile BuzzFeed di cui abbiamo parlato anche qui), che ha pubblicato “Moby Dick” (il libro di Melville) impaginandolo come un post di giornale online e titolandolo «The Time I Spent on A Commercial Whailing Ship Totally Changed My Perspective on the World» - ossia emulando lo stile clickbaity di alcune pubblicazioni. «Moby Dick resta sempre Moby Dick. Ma si può definire anche clickbait, adesso?» si chiede l’autore.

Clickbait is not new; tabloids have long done it; that's coinbait. Both models seek volume rather than value. — Jeff Jarvis (@jeffjarvis) 6 Novembre 2014

L’”idea platonica” di clickbait, più in generale, non sarebbe neppure una novità: il richiamo all’estetica o alla promozione talvolta ingannevole dei contenuti è un meccanismo praticamente implicito in quasi tutti i processi di compravendita, ma diventa più fastidioso se a farne sistema sono quegli attori che, seppur commerciali, devono comunque rendere un servizio - il giornalismo, che ovviamente non ha mai mancato di far ricorso a tecniche simili da quando esistono i giornali. Hamblin comunque arriva a una teoria: se un post non ha ragione di esistere, ed è stato scritto e lanciato «solo per il gusto di farlo», allora è clickbait - e BuzzFeed lo fa, «come più o meno tutti quanti».

David Holmes su Pando ha riassunto «The Only Thing You Need to Read to Understand Clickbait™» così:

This one weird chart will explain everything you need to know about clickbait http://t.co/SmAdCVVes2 via @pandodaily pic.twitter.com/RJFzHXAwu3

— journalism festival (@journalismfest) 14 Novembre 2014

Comprendere il cambiamento

immagine via Medium

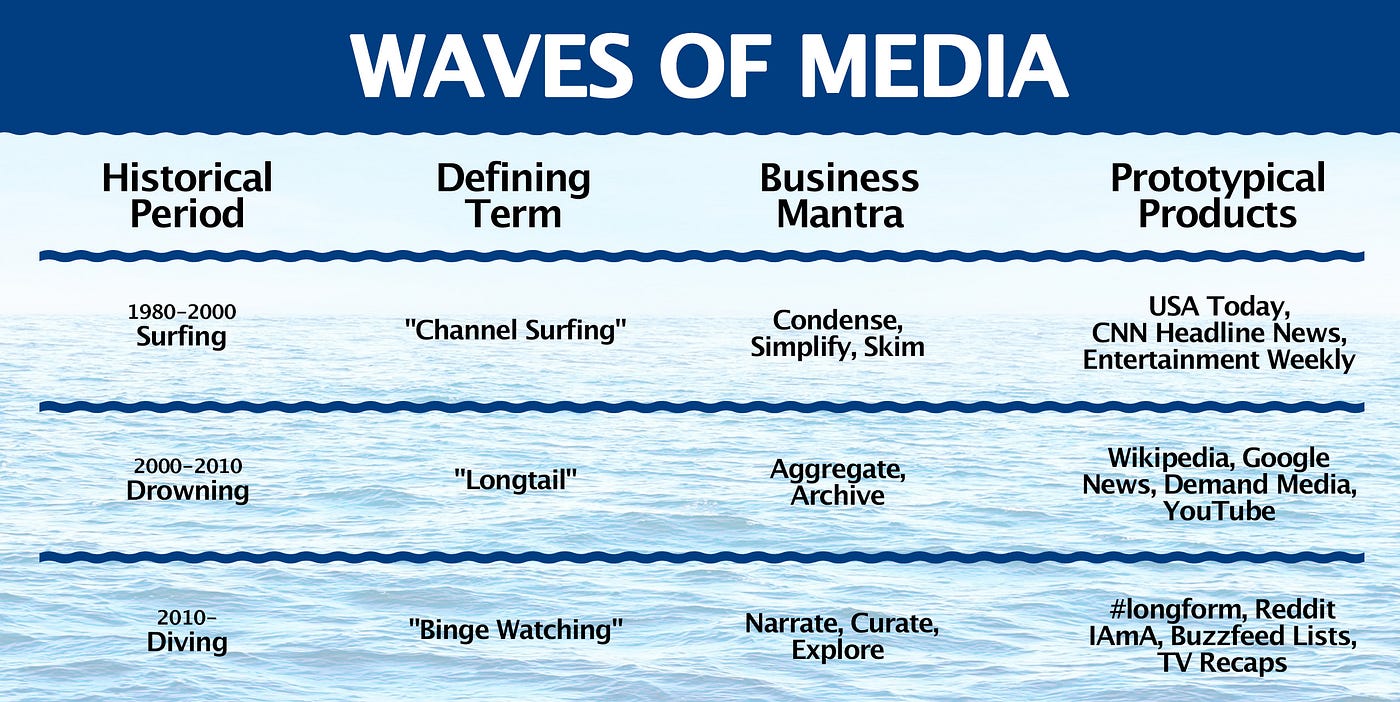

Il ruolo dei nuovi media, d’altro canto, in questi anni è ovviamente cambiato molto, come la loro funzione per gli utenti, l’offerta editoriale e il modo in cui viene proposta. E così se agli inizi del 2000 i servizi online (Wikipedia, YouTube, GoogleNews, Netflix Streaming) intendevano fare da archivio nella marea di contenuti digitali, quasi affogando l’utente in una sovra-esposizione culturale da catalogare, in questa nuova fase - secondo questa analisi di Rex Sorgatz su Medium - l’imperativo è narrare, aggregare, esplorare assieme ai lettori (esempi: le liste di BuzzFeed, i tv recap, le card di Vox, i video di VICE) in una sorta di immersione guidata nel mare vasto dei contenuti digitali, conversando con loro e curando le diverse nicchie - in una parola: essere significativi per qualcuno. Jay Rosen su PressThink cerca di interpretare per punti i cambiamenti in atto nel giornalismo negli ultimi anni, in «How to be literate in what’s changing journalism» (che Dan Gillmor sul proprio sito cerca di integrare dal punto di vista della sorveglianza e del controllo dei processi di produzione giornalistica): si va dall’importanza della distribuzione sui social allo shift verso il mobile, dalla ricerca del business model migliore all’analisi dei dati ‘comportamentali’ dei lettori che arrivano sulle homepage, senza dimenticare i focus sulla trasparenza, sul giornalismo come servizio (appunto) e sull’interazione con gli utenti.

Did I mention I made a media timeline!? https://t.co/BTI8P0CSbE pic.twitter.com/f4eCS2cmoa — Rex Sorgatz (@fimoculous) 12 Novembre 2014

Proprio quello dell’interazione coi lettori è stato uno dei dibattiti di questa settimana, rilanciato dalla decisione di Reuters di chiudere la sezione commenti sul proprio sito. In un editor’s note l’Executive Editor di Reuters Digital Dan Colarusso ha spiegato la decisione della testata, motivandola come scelta dovuta al cambiamento di abitudini dei commentatori, recentemente più avvezzi a intervenire sui social network e non in coda agli articoli. «Penso che Reuters stia facendo un errore» ha spiegato Mathew Ingram in un post su Gigaom. «Anche se Reuters è un newswire service con lavora per altri clienti, penso che le ragioni dietro questa decisione siano sbagliate»: Ingram ritiene che spostare il dibattito altrove regali gratuitamente del valore aggiunto a quelle piattaforme esterne (principalmente Facebook), come se gli si offrissero loro «le chiavi» del confronto (e la responsabilità di punire gli abusi) spostando il centro della discussione - peraltro non garantita per chi non ha un profilo su questi servizi - lontano dai contenuti stessi. «Una comunità di lettori non è solo un lusso nell’ambiente mediatico attuale, ma è una necessità». Il dibattito, come già in precedenza, è aperto.

commenters-silenced - In the early days of web publishing, commenting sections were a fast, easy way to facilitate... http://t.co/ITLWPEtmqL

— Carla Gentry (@data_nerd) 7 Novembre 2014