Questa settimana in RoundUp: quali sono i vantaggi di un giornalismo esclusivamente digitale? La possibilità d'inventarsi nuove forme di racconto (non ultima la virtual reality), poter ascoltare lettori e comunità per soddisfare i loro bisogni, trovare nuovi canali di diffusione - come WhatsApp.

I vantaggi del giornalismo online

immagine via

Quello dei vantaggi portati da internet nel giornalismo è un tema sul quale si concentrano da anni più o meno tutti gli esperti del settore, ma la ‘teoria’ diventa più interessante e utile se trova dei riscontri empirici da qualche parte, se ci sono già degli esempi da analizzare o ai quali rifarsi. Questa settimana la responsabile delle Digital Innovation di Trinity Mirror Allison Gow ha scritto un post sul suo blog per parlare di quali possono essere le nuove opportunità per i media in uno scenario digitale, suddivendole per punti e citando alcuni casi: si va dalla possibilità di creare prodotti il più possibile multimediali, per raccontare i fatti al di là di un approccio esclusivamente testuale (esempio: questa tool per raccontare storie della Prima guerra mondiale) alla necessità di costruire contenuti che abbiano senso per supporti mobile («If it doesn’t work on mobile you need to ask yourself why you’re doing it at all»); dall’inclusione dei lettori nella costruzione dei contenuti sui social (qui ci sono i consigli di alcuni giornalisti della BBC), allo studio dei loro comportamenti durante la lettura. Fondamentalmente, ricordarsi che il giornalismo digitale non è il «cugino scroccone» della carta.

Uno degli aspetti sui quali Gow si sofferma di più, però, è quello del racconto “immersivo”. Trovare nuove forme di narrazione, con l’avvento del giornalismo digitale, è una sfida aperta da anni, e che col tempo sta imparando a conoscere fenomeni prima difficilmente immaginabili e realizzabili. Uno di questi è quello del virtual reality journalism: questa settimana Erin Polgreen gli dedica una lunga analisi sulla Columbia Journalism Review, definendola «nuova frontiera» dello storytelling. Strumenti come Oculus Rift permettono di esplorare in prima persona scenari ricreati virtualmente, e quindi di essere potenzialmente utilizzato per integrare il giornalismo nella cosiddetta realtà aumentata, o lasciare che l’utente che lo indossa possa esplorare da solo, informandosi, un setting interattivo. Polgreen cita alcuni casi: c’è quello di Harvest of Change del Des Moines Register, che consente di esplorare una fattoria dell’Iowa, o Project Syria, una «full-body experience» che permette al lettore di simulare l’esperienza di un bombardamento.

Si tratta di esperimenti molto costosi (Harvest of Change ha comportato un esborso di quasi 50mila dollari) che richiedono l’impiego di team specializzati, con individualità spesso provenienti dal mondo dei video-game. Uno sforzo che potrebbe valere la pena di fare, secondo l’autrice, se la diffusione dei virtual reality headset (il nuovo kit di sviluppo di Oculus Rift costa 350 dollari) dovesse poi effettivamente crescere.

La vista da terra e quella dall’alto

immagine via

Non tutti gli editori - né ovviamente tutti i lettori - possono però permettersi questo genere di tecnologie nel breve periodo, a giudicare dai costi e dalla diffusione attuale. Un racconto comunque immersivo e coinvolgente dei fatti può tuttavia provenire dalla dimensione locale, quella che Paul Fahri sul Washington Post definiva nel marzo scorso decisamente «prioritaria» per le persone, anche se anti-economica («Non è che alla gente non interessi della loro comunità: [ ... ] è che l'economia dell'era digitale non premia il lavoro su scuole, poliziotti, gente per strada»). Sul tema si concentra questa settimana il fondatore di GroundSource e Public Insight Network Andrew Haeg. Abbiamo una mole impressionante di dati sui nostri lettori e su cosa funziona online, spiga Haeg: potremmo essere quindi in grado «di immaginare un nuovo modello di giornalismo basato sulla comunità, che sia naturale, che riveli i bisogni delle persone, che sia davvero coinvolgente». L’autore cita l’esempio di Yik Yak, un’app per mobile molto utilizzata nelle università come bacheca pubblica che garantisce l’anonimato, presto diventata un raccoglitore di idee, informazioni e tendenze utili per scavare nei desideri, nelle vere preoccupazioni dei potenziali lettori. La cosa però pone alcuni problemi, continua l’autore: l’anonimato è contemporaneamente un vettore d'istanze profonde e nascoste, ma anche di bassa affidabilità.

È a questo punto che entra in gioco il giornalismo, che dovrebbe farsi portatore e garante dell’accountability necessaria per rendere un “luogo” del genere più credibile, sfruttando la possibilità di capire problemi e offrire soluzioni nella vita di tutti i giorni. Haed crede che un caso come questo potrebbe essere una buona base per pensare alla costruzione di un nuovo modello di giornalismo locale, basato sull’ascolto della comunità («Journalism, at its best, is as much about listening as it is about publishing or broadcasting») e sulla credibilità di chi ascolta - il giornalista. In sostanza, unire «la vista dal terra a quella dall’alto».

Da poco più di un anno, per esempio, a New Orleans esiste il progetto The Listening Post, lanciato da Internews e da una radio pubblica locale, che raccoglie i messaggi, idee e commenti dalla propria comunità e garantisce informazione locale basata su una «two-way conversation». Ne parla John Stearns della Geraldine R. Dodge Foundation, approfondendo il tema dell’ascolto delle community per le redazioni e dividendolo in cinque modelli (l’ascolto come intervista, come ricerca di idee e fonti, come feedback, per comprendere meglio un contesto altrimenti difficile da afferrare nel chiuso delle redazioni, e per instaurare una relazione fondata su fiducia e trasparenza). Lo spazio per essere rilevanti per i lettori, e rendersi utili, c’è ancora: per David Kaplan - Executive director del Global Investigative Journalism Network - il giornalismo investigativo ha ancora un futuro, se si coinvolgono le persone attraverso il crowdfunding e il modello della membership, se le si ascolta e ci si propone come servizio pubblico (Kaplan cita il caso del Korean Centre for Investigative Journalism, che conta più di 70mila abbonati).

Forse WhatsApp serve davvero a qualcosa (√√ a parte)

immagine via

Ascoltare il lettore è anche capire cosa fa quando clicca su un articolo, e raggiungerlo in uno dei tanti luoghi in cui si svolge la sua vita “digitale”: secondo Cory Bergman, cofondatore dell’app Breaking News, si dovrebbe cominciare a pensare a metriche come il «tempo risparmiato» sui dispositivi mobile grazie al proprio contenuto, piuttosto che a quello speso consultandolo (anche questo, in un certo senso, è essere “servizio” per il lettore, essere utili). Un’applicazione come Whatsapp, per esempio, è un territorio ancora vergine, abitato da milioni di utenti inascoltati dagli editori. Nei mesi scorsi abbiamo parlato di alcuni esperimenti incentrati sul servizio, sui quali però c’erano ancora pochissimi dati, difficili da raccogliere (tant’è che si è parlato spesso di “dark social”).

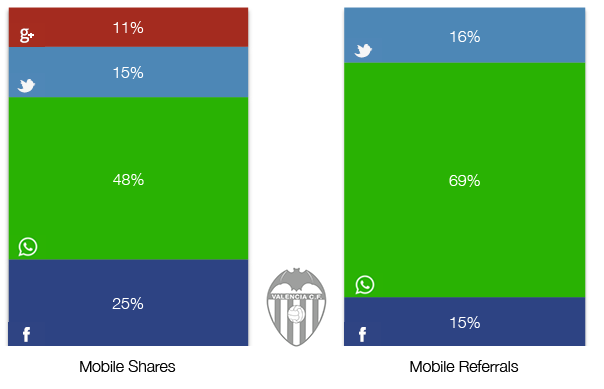

Mentre parte del dibattito giornalistico digitale è tornato sul tema della morte del web per mano delle app (peraltro proprio nei giorni che ci hanno mostrato quanto il rapporto fra un’applicazione come Uber e il giornalismo sia quanto meno “complicato”), la novità della settimana, come riporta Joshua Benton su NiemanLab, è che qualcuno è riuscito a calcolare quanto l’utilizzo di WhatsApp come fonte di lettura e condivisione possa essere rilevante per un sito internet. E il primo dato è che a effettuare la ricerca non è stata una testata giornalistica ma la pagina online del Valencia (la squadra di calcio), che come altre squadre usa il sito per condividere contenuti e ne quantifica letture e diffusioni.

Secondo questa analisi (che si basa sull’aggiunta di un parametro di riconoscimento nell’URL per capire da quale servizio proviene la visita sul sito), WhatsApp sarebbe il “bottone di condivisione” più cliccato dopo Facebook (35% contro 33%, Twitter al 19%), e largamente il più utilizzato per condividere i post se si parla solo di mobile (peraltro il bottone “Condividi su WhatsApp” compare solo su schermi con dimensioni inferiori ai 740 pixel di larghezza, quindi - per forza di cose - solo su mobile). Le questioni però non mancano: Whatsapp è molto diffuso in Spagna, lo è in Italia, ma non in paesi come gli USA, e quindi il dato sarebbe comunque da pesare in base alla sua provenienza geografica; in secondo luogo, la sua caratteristica comunicativa (fornire un flusso di informazioni “da uno a uno” - o da “uno a pochi” in caso di condivisione verso un gruppo) lo penalizzerebbe in fatto di viralità, settore nei quali Facebook e Twitter, proprio per la loro natura (la comunicazione uno-a-molti) non possono che essere avvantaggiati. Benton comunque suggerisce di studiare il caso, cominciare ad analizzare il traffico proveniente da fonti che si considerano ancora “oscure”, e magari provare a inserire il tasto di condivisione verde di WhatsApp sulla versione mobile del proprio sito: in fondo è solo un «pixel investment».